Sinônimo: Lafoensia densiflora Pohl

Pacari, dedaleiro, dedal, magaba-brava, amarelinho

Arvore inerme, perenifólia a subcaducifólia, heliófila, monoica, até 8 m de altura e 20 cm de DAP. Tronco geralmente curto, tendendo a cilíndrico. Casca muito espessa; ritidoma variando de cinzento a amarronzado, sulcado, fissurado e esfoliante. Madeira moderadamente pesada; cerne pardacento a marrom-claro, geralmente com listras escuras. Râmulos quadrangulares na fase juvenil, roliços na fase adulta. Folhas simples, opostas cruzadas, curto-pecioladas, cartáceas a coriáceas, variando de ovadas a obovadas, de bordo liso, com 6-13 x 4-9 cm e um hidatódio modificado no dorso do ápice da nervura principal. Inflorescência racemosa, terminal, amarelo- acastanhada, glabra, de 7-15 cm de comprimento. Botões florais castanho-amarelados a vináceos, de prefloração valvar. Flores diclamídeas, actinomorfas, andróginas, perfumadas, de 5-9 cm de comprimento na antese; pedicelo de 1,5-3 cm de comprimento; cálice campanulado, coriáceo, denteado; corola com 8-16 pétalas livres, amarelo-claras na antese, membranáceas, efêmeras, de 4-7 cm de comprimento; androceu formado por 20-26 estames com anteras amarelas. Fruto seco, regularmente deiscente, polispermo, de formato ovado, obovado ou arredondado, com 3-4,5 x 2,5-3,5 cm. Sementes subretangulares, aladas, de 10-20 x 7-12 mm, incluindo a asa.

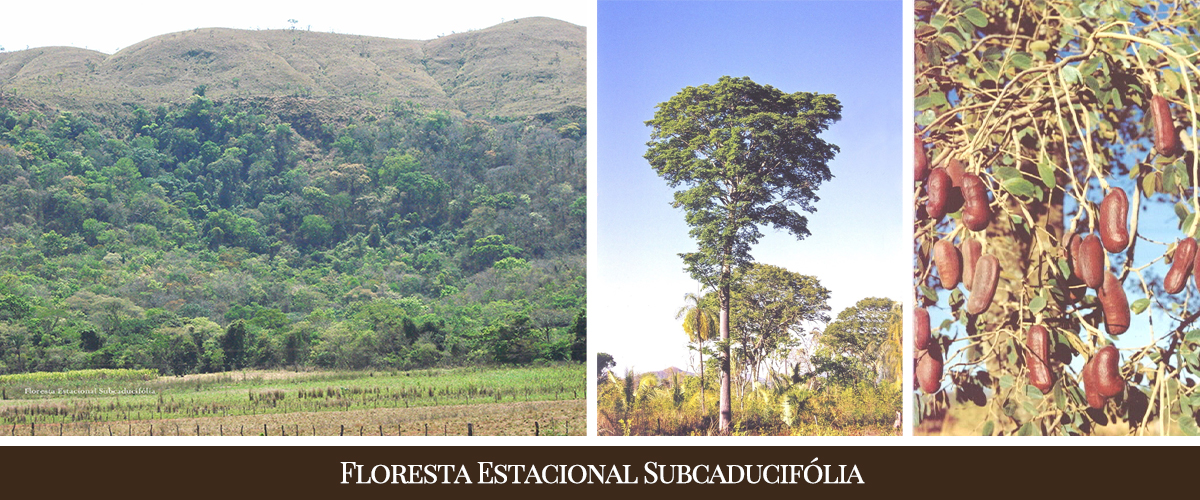

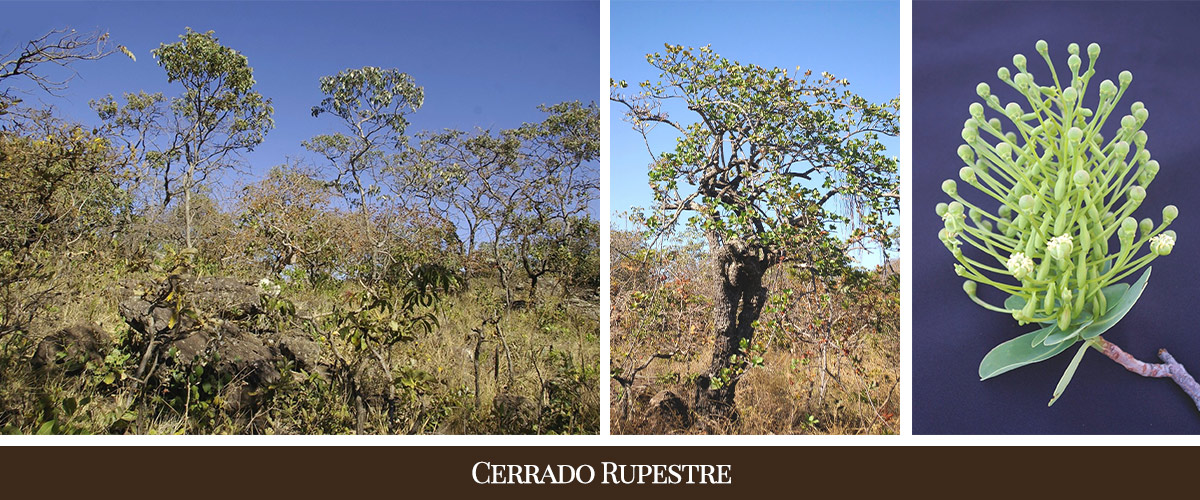

Ocorre no Paraguai e no Brasil, nas unidades federativas da região Centro-Oeste e nos estados do Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Tocantins, Maranhão e Piauí. Habita cerrados, cerradões e eventualmente florestas subcaducifólias e florestas ribeirinhas vinculadas a solos bem drenados. Distribui-se por toda a área de abrangência do Cerrado.

Floresce entre setembro e janeiro e às vezes também em março e abril. Apresenta maior quantidade de indivíduos com frutos maduros de fevereiro a maio. Segundo Sazima & Sazima (1975), as flores abrem-se ao anoitecer, duram uma única noite e são frequentadas por diversas espécies de morcegos e mariposas, que as polinizam. No dia seguinte as pétalas caem e as flores recebem visitas de beija-flores, abelhas e mamangavas, em busca do néctar remanescente. As sementes são dispersas pelo vento ou caem sob a planta-mãe.

A madeira de L. pacari é empregada em construções rústicas no meio rural e em confecção de móveis singelos e cabos de ferramentas. As flores são fonte de néctar para morcegos, beija-flores e insetos. A casca é utilizada na fitoterapia popular, principalmente como cicatrizante de feridas e contra amigdalite, gastrite e úlceras no estômago; além disso, fornece uma tintura amarela que é usada no tingimento artesanal de tecidos. A espécie, devido às suas flores vistosas e úteis à fauna, é recomendável para arborização urbana e recomposição de áreas desmatadas.

Para formar mudas de L. pacari, é preciso colher frutos que estejam no início deiscência e esperar que se abram e liberem as sementes. Estas devem ser postas para germinar com ou sem as alas, em sementeiras contendo terra areno-argilosa misturada com esterco curtido na proporção de 1:1. A sementeira deve ser mantida sob cerca de 50% de sombreamento, até as plântulas atingirem em torno de 3 cm de altura, quando deverão ser transferidas para recipientes de ± 25 x 15 cm, com o mesmo tipo de substrato mas sob menor sombreamento ou a céu aberto.

L. pacari tem ampla dispersão no Cerrado, ocorre em áreas de preservação permanente (florestas ribeirinhas) e está presente em unidades de conservação de proteção integral nesse bioma. As suas principais ameaças são as intervenções antrópicas nessas florestas e o aumento da incidência de incêndios fortuitos no Cerrado.

Comentário: Estudos de laboratório levaram à constatação de que o extrato hidroalcoólico das folhas de L. pacari apresenta ação contra bactérias multirresistentes de origem hospitalar (Porfírio et al., 2008) e que o extrato metanólico da casca do tronco possui atividade contra radicais livres (Solon et al., 2000).

Árvore em cerrado alterado. Ipameri (GO), 04-06-2017

Superfície do ritidoma e cor da casca interna. Ipameri (GO), 04-06-2017

Flores pós a queda das pétalas e botões florais. Patrocínio (MG), 24-04-2017

Frutos imaturos. Monte Carmelo (MG), 02-04-2017

Frutos maduros, dispersando as sementes. Coromandel (MG), 25-10-2014